Par Ffynnon Chapman

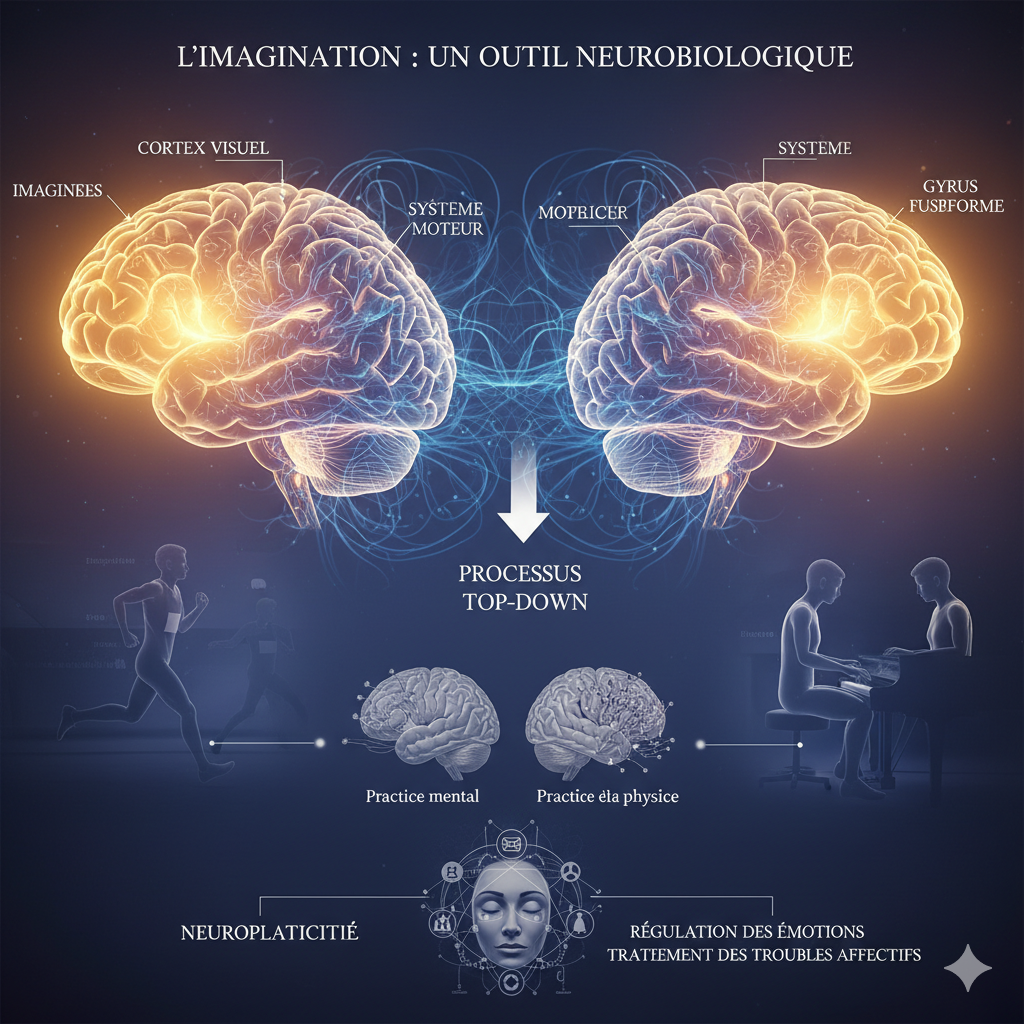

L’esprit et la matière, entre science et mystère Depuis des millénaires, la question du lien entre pensée et matière fascine philosophes, chercheurs et penseurs spirituels. Aujourd’hui, grâce aux avancées en physique quantique et en neurosciences, cette interrogation prend une dimension scientifique tangible, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension du potentiel réel de l’esprit humain sur le monde physique. Les découvertes récentes en physique quantique nous poussent à réexaminer ce lien complexe, soulignant que la frontière traditionnelle entre le subjectif et l’objectif pourrait être plus poreuse qu’imaginée. Cette perspective novatrice bouleverse non seulement la physique théorique mais aussi notre manière de concevoir la conscience elle-même. Le fondement le plus surprenant des découvertes en physique quantique est sans doute celui-ci : l’observation influence la réalité mesurée. Le phénomène emblématique de la réduction du paquet d’onde, illustré par l’expérience des doubles fentes, révèle que les particules subatomiques adoptent un comportement différent selon qu’elles soient observées ou non. Werner Heisenberg et Niels Bohr ont introduit une vision où l’acte d’observation détermine partiellement la réalité physique, menant John Wheeler à formuler l’idée troublante que « aucun phénomène n’est réel tant qu’il n’a pas été observé ». Cette interaction subtile entre conscience et réalité observée remet profondément en question la séparation stricte entre esprit et matière qui prédomine encore dans la pensée scientifique classique.

Depuis les années 1990, le physicien Roger Penrose et l’anesthésiste Stuart Hameroff défendent la théorie controversée des « orchestrations quantiques de la conscience » (Orch-OR). Selon cette théorie, la conscience humaine émerge de vibrations quantiques cohérentes au sein des microtubules neuronaux. Ce modèle audacieux suppose que des processus quantiques, habituellement réservés aux échelles subatomiques, pourraient influencer de manière tangible les fonctions cérébrales et, par extension, interagir subtilement avec le monde matériel environnant. Bien que cette théorie rencontre encore des résistances dans la communauté scientifique, elle a suscité de nombreuses recherches. Des études récentes ont notamment observé des corrélations entre états méditatifs profonds, modifications cérébrales observables par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et des altérations subtiles mais statistiquement significatives de certains paramètres physiques dans l’environnement immédiat des sujets méditants.

Parmi les recherches les plus significatives figurent celles conduites par le Dr Dean Radin à l’Institute of Noetic Sciences. Radin a démontré statistiquement que l’intention concentrée pouvait influencer des générateurs de nombres aléatoires, avec une ampleur dépassant systématiquement le seuil du hasard. Ces résultats, reproduits par plusieurs laboratoires indépendants, ont été publiés dans des revues scientifiques, mais restent sujets à controverse. De même, le programme PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research) à l’université de Princeton a documenté pendant plusieurs décennies des effets similaires, montrant une influence statistiquement significative de l’intention consciente sur des systèmes mécaniques et électroniques isolés. Ces expériences empiriques, bien qu’encore contestées, apportent un soutien préliminaire mais sérieux à l’hypothèse que l’esprit humain pourrait interagir, même très subtilement, avec la matière physique.Limites et perspectives critiques Malgré l’intérêt suscité par ces découvertes, il est indispensable de maintenir une prudence scientifique rigoureuse. Les effets observés sont souvent subtils, se situant généralement aux limites de la significativité statistique, et les mécanismes précis restent encore mal compris. Si l’interaction entre conscience et matière est avérée, elle se situe probablement à un niveau quantique extrêmement subtil, très éloigné de toute interprétation sensationnaliste. Néanmoins, ces recherches offrent des pistes prometteuses pour explorer comment certaines pratiques cognitives, comme la méditation ou l’intention consciente, pourraient être exploitées à des fins thérapeutiques, éducatives, ou dans le cadre du développement personnel et collectif.

Conclusion : vers une nouvelle compréhension de notre place dans l’univers La rencontre entre physique quantique et neurosciences propose une perspective intrigante où pensée et matière ne seraient pas séparées par une frontière infranchissable, mais intégrées dans un continuum subtil. Si l’humain peut effectivement influencer la matière par sa pensée, même à une échelle très modeste, cela représenterait un changement radical de paradigme scientifique et philosophique. Pour comprendre pleinement cette relation complexe, il faudra poursuivre des recherches interdisciplinaires rigoureuses et ouvertes, explorant ainsi les frontières actuelles de la science, de la philosophie et de l’expérience humaine.

Références : Wheeler, J.A. (1983). « Law without Law, » Quantum Theory and Measurement. Penrose, R. & Hameroff, S. (1996). « Consciousness, the Brain, and Spacetime Geometry, » Journal of Consciousness Studies. Radin, D. (2006). Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Reality, Paraview Pocket Books. Jahn, R.G. & Dunne, B.J. (1987). Margins of Reality: The Role of Consciousness in the Physical World, Harcourt Brace Jovanovich.

Partager cet article:

Laisser un commentaire