Cyberattaques et ingérences : pourquoi le Muséum d’histoire naturelle est devenu un marqueur géopolitique

L’attaque « vraiment massive » qui paralyse le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) à Paris au cœur de l’été 2025 n’est pas un incident isolé. Elle révèle l’entrelacement d’intérêts stratégiques — données scientifiques, influence informationnelle, vulnérabilité politique — qui place la France au cœur d’une confrontation numérique mondiale.

L’affaire éclate publiquement les 11–12 août 2025 : des services de recherche, des bibliothèques et des accès à des bases sont hors ligne, la direction dépose plainte et rappelle la doctrine de non-paiement des rançons. Les éléments disponibles convergent sur l’ampleur et la durée de l’attaque (franceinfo, 12 août 2025 ; Numerama ; Reporterre ; Vert).

La France, cible de premier plan : le contexte chiffré qui change tout

Le basculement date de 2024. Selon le récapitulatif annuel de Surfshark, la France passe de 10,8 millions de comptes compromis en 2023 à 146,4 millions en 2024 — un facteur ×14 — et se hisse au 4ᵉ rang mondial. Par habitant, la densité atteint des sommets européens. En parallèle, la synthèse 2024 de l’ANSSI décrit une pression « constante » : rançongiciels, failles périmétriques, opportunisme autour des grandes séquences nationales.

Quelques repères suffisent : Viamedis/Almerys (plus de 33 millions d’assurés), France Travail (jusqu’à 43 millions de personnes), puis les télécoms, avec des fuites massives chez SFR et Free. Ce terreau alimente le phishing ciblé, l’usurpation de comptes réels et des opérations d’influence.

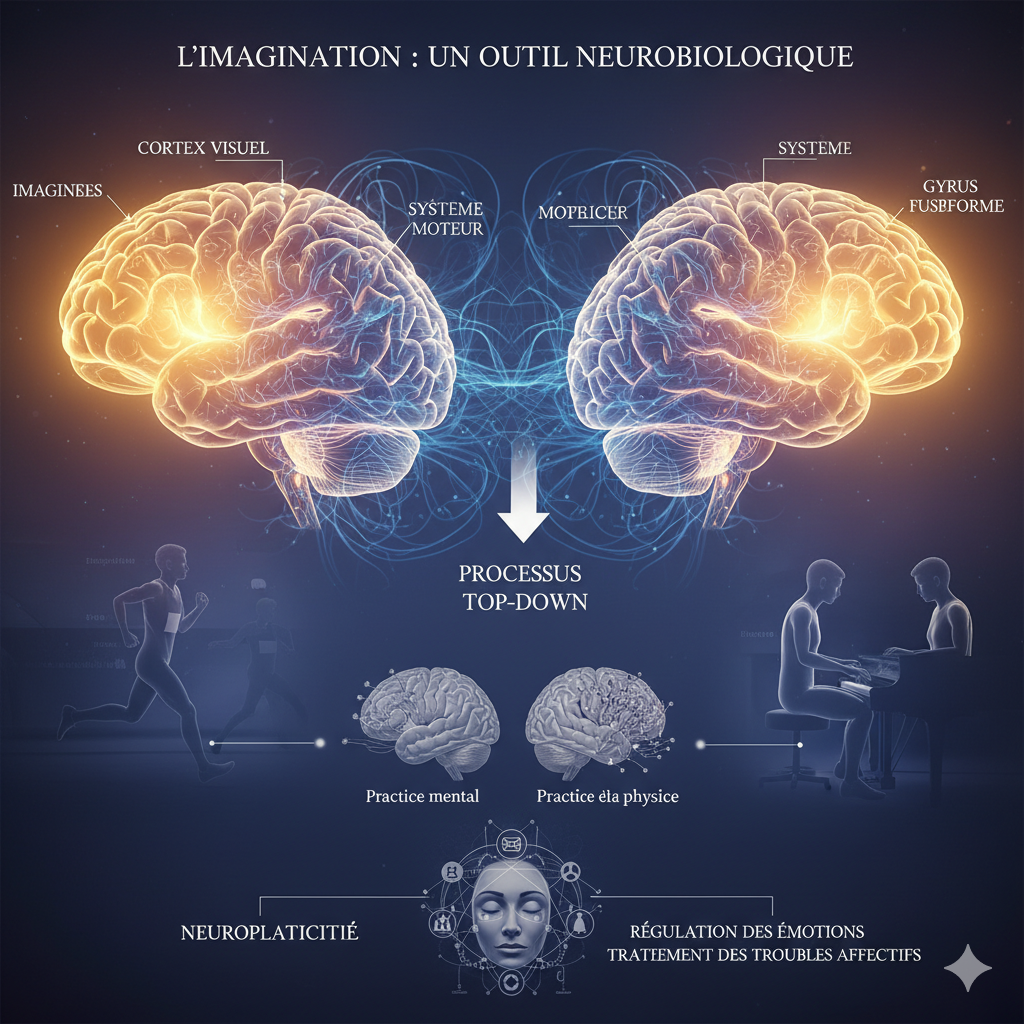

Le second front : l’ingérence informationnelle au long cours

Depuis l’automne 2023, la France documente des manœuvres coordonnées de désinformation. La note publique de VIGINUM (juin 2024) détaille « Matriochka », une campagne prorusse qui usurpe des médias et vise les communautés de fact-checking dans plus de soixante pays. D’autres travaux, comme ceux relayés par l’Alliance for Securing Democracy, estiment que des contenus pro-Kremlin ont touché des dizaines de millions d’utilisateurs en Europe à l’approche du scrutin de 2024 (GMF/ASD).

La réponse institutionnelle arrive avec la loi française du 25 juillet 2024, qui crée un registre des activités d’influence étrangère (HATVP) et renforce la détection publique des interférences.

Diplomatie sous tension : quand l’extérieur rencontre l’intérieur

Le 9 juin 2024, après la victoire du RN aux européennes, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée. Les législatives des 30 juin et 7 juillet débouchent sur une Assemblée sans majorité claire. Trois semaines plus tard, Paris opère un virage majeur sur le Sahara occidental : par lettre du 30 juillet 2024, le président français qualifie le plan d’autonomie marocain de « seule base » de règlement. Rabat salue, Alger rappelle son ambassadeur (Le Monde ; RFI). La visite d’État au Maroc (28–31 octobre 2024) officialise la reprise stratégique avec des accords annoncés « jusqu’à 10 milliards » dans l’énergie et le ferroviaire (RTL). Le même 31 octobre, l’ONU renouvelle le mandat de la MINURSO (résolution 2756), rappelant que, juridiquement, le territoire demeure non autonome.

Instabilité politique à l’intérieur, réajustement stratégique à l’extérieur, pression cyber et informationnelle : l’enchaînement ne prouve pas une causalité, mais il dessine un environnement de risque où une institution scientifique devient une prise à haute valeur symbolique et stratégique.

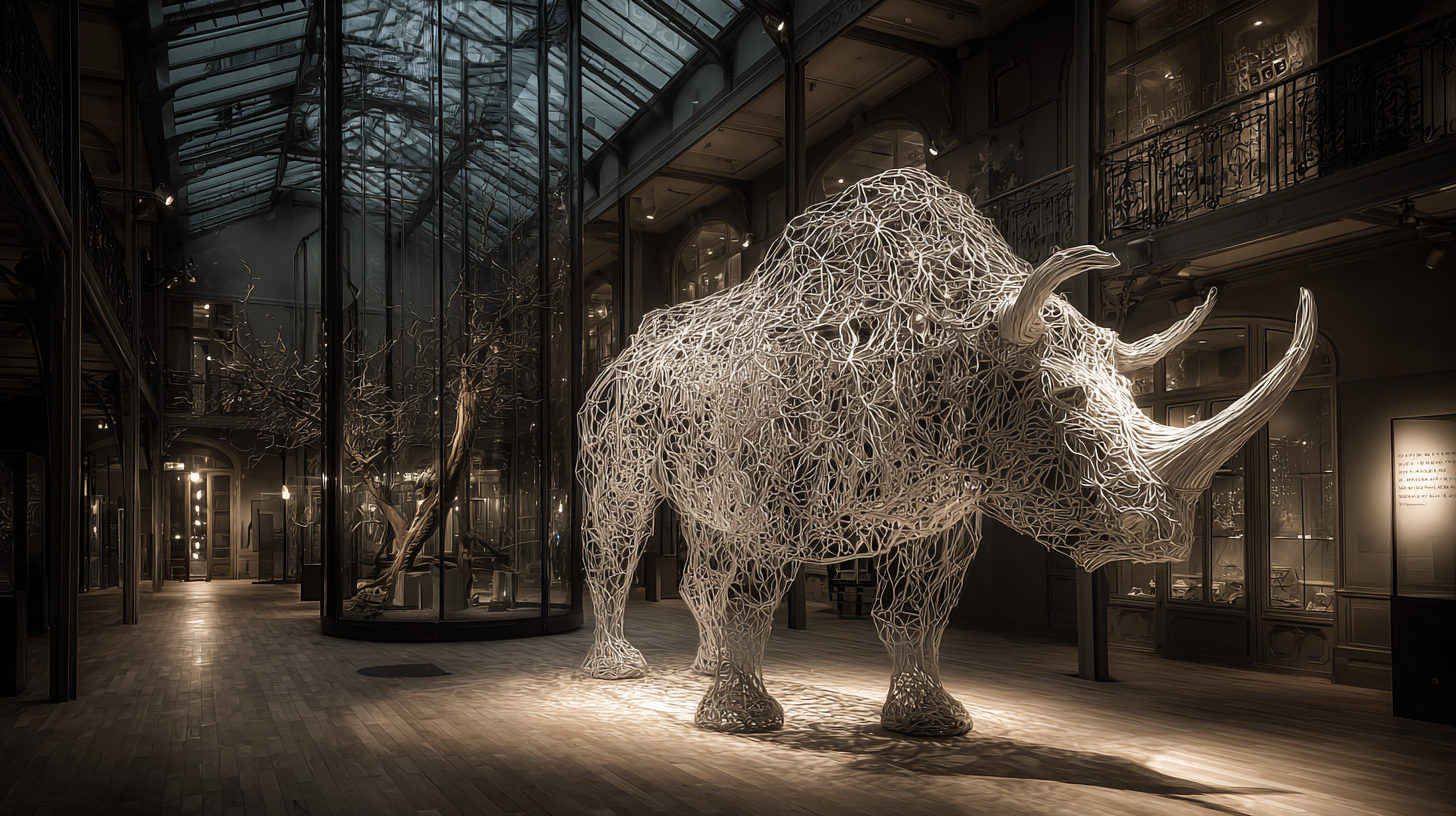

Pourquoi frapper un musée touche la société au cœur

Le MNHN n’est pas qu’un lieu de mémoire : c’est un laboratoire de souveraineté du savoir, au croisement de la biodiversité, de la santé et des politiques publiques. Des bases génétiques à la cartographie des espèces, ces ressources orientent des choix industriels, pharmaceutiques et environnementaux. Les neutraliser, les copier ou les rançonner, c’est affaiblir la capacité d’un pays à comprendre et protéger le vivant — et donc à peser dans la négociation internationale.

Ce qu’il faut demander maintenant

La doctrine française de non-paiement des rançons tient bon, mais l’enjeu dépasse la remédiation technique : audits indépendants publics des établissements de recherche, publication proactive des plans de sécurisation, contrôle parlementaire des grands accords à incidence géopolitique, et transparence sur les liens entre incidents cyber majeurs et contextes politiques sensibles. La protection des institutions scientifiques devient un pilier de la démocratie et de la politique étrangère.

Partager cet article:

Laisser un commentaire