Dans un monde saturé d’informations, l’appel à la lucidité rationnelle n’a jamais été aussi urgent. C’est le message central porté par Gérald Bronner, sociologue à la Sorbonne, lors de son séminaire inaugural consacré à l’esprit critique, organisé avec le soutien de la Fondation Descartes.

Plus qu’une simple conférence, cette initiative s’inscrit dans le projet d’une université populaire autour de la rationalité, dans l’espoir d’un ruissellement intellectuel au sein de la société.

Bronner commence par exposer le paradoxe contemporain de l’information : jamais les données n’ont été aussi accessibles, jamais la désinformation n’a été aussi puissante. L’utopie de la « société de la connaissance » vantée par les pionniers d’Internet s’est heurtée à une réalité cognitive et sociale bien différente : sur le marché libre et non régulé des idées, ce ne sont pas toujours les propositions rationnelles qui triomphent. L’abondance informationnelle permet au contraire à chacun de trouver de quoi confirmer ses croyances, un phénomène que Bronner désigne comme le « paradoxe informationnel ». Plus il y a d’information, plus le biais de confirmation s’en trouve renforcé.

À cela s’ajoute une nouvelle donne sociale : la désintermédiation de la parole. Les anciens filtres de légitimité — journalistes, enseignants, experts — sont désormais contournés par la possibilité pour chacun de produire et diffuser son propre contenu. Ce phénomène donne un avantage démesuré à ceux qui sont les plus motivés, souvent porteurs de radicalité. Une infime minorité de « super-diffuseurs » structure désormais l’espace numérique. Parmi eux, les plus actifs ne sont pas forcément les plus compétents, mais ceux qui adoptent des positions extrêmes, portés par des émotions et des colères mobilisatrices.

La montée en puissance des théories du complot illustre parfaitement cette dynamique. Ces récits alternatifs se diffusent de plus en plus vite — parfois dès les premières minutes suivant un événement majeur — exploitant les « datavoids », ces périodes où les médias traditionnels ne disposent pas encore d’informations solides. Or, la première version entendue tend à s’imprimer durablement dans les esprits : c’est l’effet de primauté, qui rend d’autant plus difficile la tâche de rectification ultérieure. Le mensonge bénéficie donc d’un avantage stratégique, comme le résume la loi de Brandolini : il faut énormément d’énergie pour réfuter une ineptie.

Face à cette marée d’informations concurrentielles, comment agir ? Bronner insiste sur le rôle décisif de la vigilance cognitive. La diffusion des fausses nouvelles est en grande partie corrélée à un phénomène qu’il appelle la lazy thinking, ou pensée paresseuse. Plutôt que d’analyser en profondeur, nous avons tendance à accepter ce qui semble plausible, surtout lorsque cela conforte nos intuitions ou nos appartenances. À l’inverse, développer son esprit critique revient à identifier les situations typiques de pièges cognitifs et accepter de dépenser de l’énergie mentale pour les dépasser.

La conférence fourmille d’exemples, souvent drôles, parfois glaçants, de raisonnements biaisés : confusion entre corrélation et causalité (la diffusion de la Covid-19 associée aux antennes 5G), interprétations abusives d’images, ou millefeuilles argumentatifs construits pour intimider plutôt que convaincre. Il rappelle aussi que la croyance n’est pas nécessairement adhésion totale ; elle peut être flottante, émotionnelle, contextuelle.

Enfin, Bronner conclut sur une perspective civilisationnelle : si nous ne maîtrisons pas la complexité informationnelle, nous risquons, comme dans le paradoxe de Fermi appliqué à la disparition des civilisations, de ne jamais parvenir à un stade de stabilité. L’enjeu est donc double : résister à la tentation mentale et recréer un socle commun de rationalité. C’est dans cette optique qu’il appelle chacun non seulement à penser plus clairement, mais aussi à partager et enseigner cet effort à son entourage.

Dans un monde où la vérité ne peut plus se défendre seule, le combat pour l’esprit critique devient un acte citoyen.

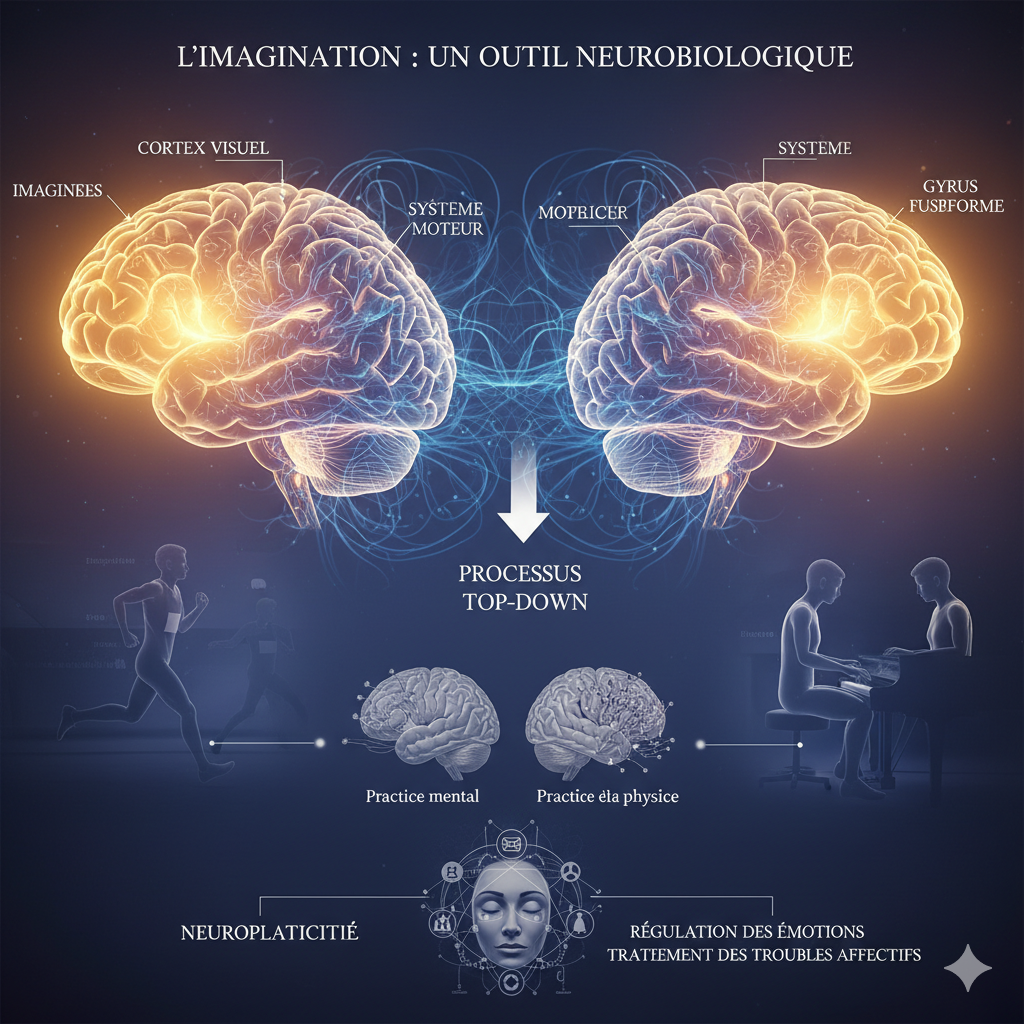

Les limites de notre rationalité — 2ème partie de la conférence de Gérald Bronner

Dans la suite de son séminaire consacré à l’esprit critique, Gérald Bronner approfondit la réflexion entamée lors de la première conférence en s’attaquant à un cœur plus intime du problème : les limites inhérentes à notre capacité de juger le réel.

Cette seconde session, tout aussi captivante, est l’occasion d’entrer dans une dimension métacognitive : comment notre propre esprit interprète, filtre et parfois déforme les informations qu’il reçoit.

Bronner commence par opposer le rêve rationaliste du démon de Laplace — cet être fictif capable de tout prédire en connaissant les lois et conditions initiales de l’univers — à notre condition humaine fondamentalement limitée. Contrairement à ce modèle déterministe, l’être humain est contraint à vivre dans un présent perpétuel, avec des sens imparfaits, une mémoire reconstructive et un accès fragmentaire à la connaissance. Cela implique une nécessité de croire par délégation : nous faisons confiance aux institutions scientifiques pour trancher sur des sujets complexes, comme le climat ou les vaccins, faute d’avoir nous-mêmes les outils pour les évaluer de façon autonome.

L’une des premières limites explorées est celle de la perception : notre rationalité est conditionnée par notre corps, par la manière dont nos sens captent l’information. Nous percevons une part infime du spectre sensoriel et filtrons notre environnement de manière visuelle et partielle. Ce que nous croyons voir est donc souvent un effet de perspective, influencé par notre position dans l’espace, notre condition sociale et nos expériences antérieures. Bronner illustre cela par des exemples visuels : selon l’angle d’observation, une même forme peut apparaître comme un cercle ou un carré, alors qu’elle est un cylindre. De même, notre présence dans des espaces sociaux restreints — physiques ou numériques — influence profondément l’échantillon de réalité auquel nous sommes exposés, biaisant ainsi notre capacité de généralisation.

À cette spatialité restreinte s’ajoute la dimension temporelle : nous vivons dans un présent continu, contraints de faire des anticipations sur le futur et des reconstructions sur le passé. Or, nos prédictions reposent souvent sur ce que Bronner appelle la « prédiction à l’identique » : demain sera comme aujourd’hui. Ce biais fonctionne bien dans la routine mais devient catastrophique face à des phénomènes à croissance exponentielle, comme les pandémies. L’exemple de la « dinde inductiviste » de Bertrand Russell illustre ce piège : nourrie chaque jour par le fermier, la dinde finit par croire à une loi bienveillante… jusqu’au jour de Noël.

Bronner évoque ensuite d’autres formes d’illusions cognitives, telles que notre difficulté à penser l’accélération ou la décélération, et le poids des anticipations culturelles dans nos jugements. Ces biais culturels se traduisent par des réflexes interprétatifs souvent inconscients, qui colorent notre perception de certains objets ou événements. Ainsi, un simple bouchon de salle de bain pris en photo dans un contexte spécifique peut facilement être pris pour une soucoupe volante — parce que notre culture a déjà ancré ce type d’image dans nos schémas mentaux.

Enfin, Bronner aborde les biais cognitifs purs, qui interviennent même lorsque l’information perçue est correcte. Il évoque le célèbre problème de Monty Hall (ou problème du présentateur), où l’intuition humaine s’oppose à la logique probabiliste. Il démonte aussi un exemple marquant de croyance conspirationniste : un tweet annonçant avec une précision troublante les attentats du 13 novembre, deux jours avant les faits. Si ce message a été interprété comme une preuve de préméditation ou de voyance, il s’avère qu’il est issu d’un compte automatisé qui publiait des milliers de messages prédictifs aléatoires. C’est l’effet de la négligence de la taille de l’échantillon : ce n’est pas l’événement isolé qui est improbable, mais le fait de ne pas prendre en compte le nombre total de tentatives similaires.

L’exposé se conclut sur un autre biais courant : la régression vers la moyenne. Lorsqu’un individu réalise une performance exceptionnelle — par exemple un athlète nommé « sportif de l’année » — il y a une forte probabilité statistique pour que sa performance suivante soit moins bonne, simplement parce que l’exception est rare. Ce phénomène donne lieu à des croyances erronées, comme l’idée que faire la une d’un magazine porterait malheur.

Par cette seconde conférence, Bronner ne se contente pas de pointer les failles de notre esprit : il en appelle à une hygiène mentale rigoureuse, fondée sur la connaissance de nos propres limitations. L’esprit critique commence par la lucidité sur soi-même. Ce n’est qu’en connaissant nos angles morts que nous pouvons espérer affronter lucidement le monde foisonnant et chaotique de l’information contemporaine.

Contamination du croire par le désir : les pièges invisibles de notre esprit critique

Le troisième volet du cycle de conférences animé par Gérald Bronner à la Sorbonne explore un phénomène psychologique aussi insidieux que répandu : la contamination du croire par le désir. Comment nos préférences, nos envies ou nos intérêts personnels influencent-ils subrepticement ce que nous pensons être vrai ? Et surtout, comment lutter contre cette contamination qui altère notre discernement face à l’information ?

Le point de départ de cette réflexion est à la fois ironique et révélateur : un poisson d’avril habilement mis en scène par Étienne Klein, pour illustrer à quel point nous pouvons facilement croire ce que nous avons envie de croire. Cette mise en abyme ouvre un espace critique fécond pour penser nos mécanismes de croyance.

Gérald Bronner illustre cette contamination du croire à travers une série d’expériences marquantes. L’une d’elles montre comment deux groupes confrontés à un stimulus ambigu (un dessin pouvant être interprété comme la lettre B ou le chiffre 13) sont influencés par le contexte émotionnel dans lequel l’un ou l’autre est associé à une récompense ou à un déplaisir. La majorité voit ce qu’elle souhaite voir.

Un autre exemple frappant : des employés exposés à la rumeur d’un café prétendument cancérigène y croient davantage… lorsqu’ils consomment peu de café. Les buveurs réguliers, quant à eux, rejettent massivement l’information, car elle heurte directement leurs habitudes et leurs intérêts.

Plus encore que la simple influence du désir, Bronner examine la capacité de l’être humain à résister à des évidences contraires, afin de préserver son système de représentation. Il s’appuie notamment sur la célèbre théorie de la dissonance cognitive de Festinger. Ce dernier avait infiltré une secte apocalyptique persuadée que des extraterrestres viendraient les sauver d’un cataclysme. Lorsque la prophétie échoue, loin d’abandonner leur foi, les membres redoublent de ferveur pour justifier leur croyance déçue. Une démonstration saisissante du pouvoir des croyances motivationnelles.

L’analyse s’élargit aux biais cognitifs, en particulier au biais de confirmation et au biais de disponibilité. Bronner détaille comment nous avons tendance à chercher des informations qui confirment nos opinions, et à mémoriser plus facilement ce qui sert nos croyances. Des expériences démontrent également que nous surestimons souvent notre part dans les tâches collectives, parce que nous mémorisons mieux ce que nous faisons nous-mêmes.

Le conférencier évoque aussi des effets sociaux spectaculaires comme les antennes 3G supposément nocives de Saint-Cloud — qui, ironiquement, n’étaient pas encore branchées lorsque les symptômes ont commencé à apparaître. Un exemple classique d’effet nocebo, où la simple croyance en un danger suffit à déclencher des troubles réels.

Astuces et régulation : vers un esprit critique appliqué

Face à cette fragilité de l’esprit humain, que faire ? Bronner propose plusieurs pistes :

- Multiplier les exemples contraires à nos croyances, pour ralentir l’effet du biais de disponibilité.

- Identifier ce que l’on souhaite être vrai avant de juger une information.

- Favoriser la diversité cognitive, en maintenant le dialogue avec ceux qui pensent différemment, même (et surtout) dans des situations de polarisation.

Enfin, il évoque l’impact positif d’interventions éducatives, comme celles menées par l’association Square, qui montrent que l’enseignement de l’esprit critique peut effectivement modifier durablement la manière dont les individus distinguent les faits des opinions.

Quatrième partie: Quelques clés pour développer son esprit critique dans un monde de désinformation

Dans un monde saturé d’informations, souvent contradictoires, Gérald Bronner nous invite à repenser notre rapport à la vérité, à la preuve, et surtout à notre propre manière de penser. Cette conférence, ultime séance d’un cycle consacré à l’esprit critique et à la rationalité, s’attarde sur les pièges cognitifs qui affectent notre jugement et propose des pistes concrètes pour les surmonter.

Au cœur de l’exposé : une idée simple mais fondamentale. Ce n’est pas parce qu’on est diplômé ou intelligent qu’on est à l’abri des biais cognitifs. Au contraire, certaines études montrent que les personnes les plus instruites font parfois preuve d’un excès de confiance dans leurs jugements, ce qui peut les rendre moins ouvertes à la critique et donc plus vulnérables aux erreurs de raisonnement. L’esprit critique ne se mesure donc pas à l’intelligence pure, mais à notre capacité à douter avec méthode, à interroger nos propres certitudes, à remettre en question nos intuitions.

La conférence débute par des illusions d’optique, métaphores visuelles qui montrent à quel point notre perception est faillible. En les observant, nous saisissons avec acuité que notre cerveau nous trompe, non par malice, mais par économie cognitive. Cette faille perceptive s’étend ensuite à notre raisonnement : erreurs d’échantillonnage, mauvaise estimation des probabilités, perceptions biaisées des coûts et bénéfices. Ces travers ne sont pas marginaux : ils irriguent nos choix quotidiens, notre consommation d’information, et jusqu’à nos décisions collectives.

L’un des exemples les plus parlants est celui de la distorsion dans la perception du risque : nous surestimons massivement les événements rares mais médiatisés (inondations, attaques), et sous-estimons les causes de mortalité bien plus fréquentes (maladies cardiovasculaires), précisément parce que notre cerveau est sensible à la visibilité médiatique plus qu’à la fréquence réelle. Ce déséquilibre façonne nos peurs, influence les politiques publiques, oriente les investissements en santé. Il ne s’agit donc pas de simples erreurs abstraites, mais de biais ayant des conséquences sociétales tangibles.

Face à ces déformations, quatre pistes méthodologiques sont explorées. D’abord, la pédagogie de l’erreur : comprendre comment et pourquoi nous nous trompons, notamment en reconstruisant la rationalité de ceux qui croient à des idées fausses. Il ne s’agit pas de les mépriser, mais d’identifier les raisons, souvent sincères, de leur croyance, pour maintenir le dialogue.

Ensuite, l’effet de cadrage : changer la manière dont une information est présentée peut faire disparaître un biais cognitif. Bronner illustre ce point par le cas des tests médicaux, où une mauvaise présentation des chiffres conduit à des erreurs d’interprétation, même de la part de médecins. En reformulant les données, on rétablit une évaluation plus juste.

Troisième voie : le contrefeu cognitif, ou l’inoculation. Il s’agit de familiariser les individus, dès le plus jeune âge, aux mécanismes de manipulation et aux raisonnements fallacieux, afin de créer un système immunitaire intellectuel. Cette stratégie s’inspire directement des pratiques de prévention sanitaire : mieux vaut prévenir que guérir.

Enfin, le rétro-jugement : technique subtile qui consiste à amener quelqu’un à revoir son propre raisonnement, non par confrontation directe, mais en l’incitant à prendre conscience des prémisses implicites qui le sous-tendent. En posant les bonnes questions, on peut semer le doute dans l’esprit d’une personne sans l’agresser, créant les conditions d’un changement de perspective.

Cette conférence se conclut sur une note lucide et engageante : il est difficile de lutter contre les automatismes de notre cerveau, mais ce n’est pas impossible. Le développement de l’esprit critique n’est pas une lubie intellectuelle : c’est une nécessité pour faire face aux défis de notre temps. Bronner nous enjoint à cultiver cette exigence, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour construire un espace public plus rationnel, plus juste, plus éclairé.

Conclusion : une éthique du doute raisonné

Loin de nous blâmer pour nos illusions, Gérald Bronner nous invite à une forme d’humilité intellectuelle. Car si croire est parfois une manière de désirer, raisonner avec méthode reste l’un des rares antidotes que nous ayons face aux dérives de la crédulité. Développer son esprit critique, ce n’est pas seulement détecter le faux chez les autres, mais aussi apprendre à traquer l’envie de croire en soi.

Partager cet article:

Laisser un commentaire