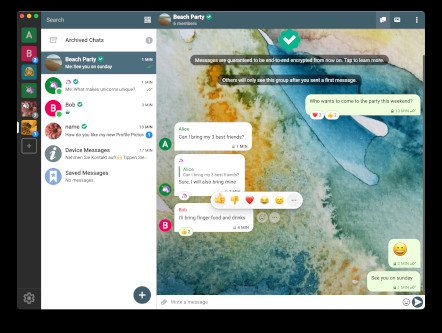

À l’heure où la souveraineté numérique et la protection des données personnelles deviennent des enjeux majeurs, Delta Chat propose une approche radicalement différente de la messagerie instantanée. Contrairement aux applications classiques centralisées, Delta Chat s’appuie sur l’infrastructure de la messagerie électronique pour offrir une alternative décentralisée et sécurisée.

Mais en quoi ce modèle est-il réellement innovant ? Quels sont ses avantages et ses limites ? Et surtout, comment se positionne-t-il face aux grandes plateformes de messagerie actuelles ?

Origine du projet : une volonté d’émancipation numérique

Delta Chat est né d’une réflexion sur la dépendance croissante aux plateformes centralisées et propriétaires qui captent et analysent nos communications. Son développement s’inscrit dans un écosystème d’initiatives open source visant à redonner aux utilisateurs un contrôle direct sur leurs données.

L’application est développée sous licence libre (GPLv3) et repose sur des protocoles de messagerie bien établis (IMAP, SMTP, POP3), qui sont à la base des échanges e-mails depuis des décennies. Contrairement aux services comme WhatsApp ou Signal, qui nécessitent des serveurs dédiés et une gestion centralisée des comptes, Delta Chat exploite les infrastructures existantes des services e-mails.

Une approche différente des messageries traditionnelles

Là où les applications comme Signal ou Telegram nécessitent un numéro de téléphone et des serveurs spécifiques pour fonctionner, Delta Chat se distingue par :

- L’absence de compte à créer : un simple e-mail suffit pour utiliser le service, supprimant le besoin d’une identification supplémentaire.

- Une compatibilité universelle : toute adresse e-mail fonctionnelle devient un identifiant de messagerie instantanée. Cela réduit la dépendance à des fournisseurs spécifiques.

- Une architecture décentralisée : chaque utilisateur choisit son propre fournisseur e-mail, éliminant ainsi les risques liés aux services centralisés qui peuvent être censurés, surveillés ou compromis.

- Un fonctionnement en pair-à-pair : bien que les messages passent par des serveurs e-mails, Delta Chat intègre un chiffrement de bout en bout avec le protocole Autocrypt, rendant les échanges aussi sécurisés que sur Signal ou ProtonMail.

Cette approche permet de répondre à plusieurs problématiques actuelles en matière de vie privée et de souveraineté numérique.

Delta Chat et la souveraineté numérique européenne

Le débat sur la souveraineté numérique prend une place croissante dans les discussions stratégiques européennes. Face aux monopoles des GAFAM et à l’omniprésence des services américains ou chinois, la nécessité de solutions indépendantes devient pressante.

Delta Chat s’inscrit dans cette dynamique pour plusieurs raisons :

- Logiciel libre et auditable : contrairement à WhatsApp ou iMessage, il n’y a aucune boîte noire. Chacun peut vérifier son code source et l’adapter à ses besoins.

- Neutralité technologique : il fonctionne avec n’importe quel serveur IMAP, y compris ceux basés en Europe, permettant aux entreprises et institutions de l’intégrer sans dépendre de services étrangers.

- Réduction des dépendances aux infrastructures américaines : l’utilisation de serveurs d’e-mails autohébergés ou européens limite l’extraterritorialité du Cloud Act, qui permet aux autorités américaines d’accéder aux données stockées sur des serveurs américains.

Quels usages concrets et quelles limites ?

Cas d’usages pertinents

Delta Chat peut répondre à plusieurs besoins spécifiques :

- Pour les défenseurs de la vie privée : une alternative crédible à WhatsApp ou Signal pour ceux qui refusent d’utiliser des services centralisés.

- Pour les ONG et journalistes : une messagerie fonctionnant sur des protocoles standard peut contourner des restrictions imposées dans des pays pratiquant la censure numérique.

- Pour les entreprises et administrations publiques : possibilité de déployer Delta Chat sur leurs propres infrastructures e-mail, garantissant un contrôle total sur les échanges internes.

- Pour le grand public curieux de solutions alternatives : ceux qui cherchent à se détacher des écosystèmes des GAFAM peuvent tester un outil fonctionnel sans changer leurs habitudes.

Les défis et limites du modèle

Cependant, l’approche de Delta Chat soulève aussi des questions :

- L’accessibilité technique : la configuration peut être plus complexe pour certains utilisateurs comparée à une inscription sur WhatsApp ou Telegram.

- La dépendance aux serveurs e-mail : les performances et la fiabilité des échanges dépendent du fournisseur de messagerie utilisé.

- L’absence de notifications push sur certains services : contrairement aux applications classiques qui reposent sur des serveurs dédiés pour envoyer des notifications instantanées, Delta Chat dépend du système de récupération des e-mails, ce qui peut ralentir la réception des messages.

Pourquoi tester Delta Chat dès maintenant ?

Delta Chat n’est pas seulement une messagerie alternative ; c’est un laboratoire vivant d’expérimentation sur ce que pourrait être la communication numérique de demain :

- Un système où l’utilisateur contrôle ses données, sans dépendre d’une plateforme centrale.

- Une architecture qui réutilise des infrastructures existantes plutôt que d’imposer un nouveau réseau fermé.

- Une approche qui favorise l’interopérabilité, un principe fondamental souvent négligé par les messageries modernes.

Dans un contexte où l’Europe cherche des solutions indépendantes pour son infrastructure numérique, tester et soutenir des initiatives comme Delta Chat permet d’explorer des alternatives viables aux géants du numérique.

Comment essayer Delta Chat ?

- Téléchargez l’application sur Android, iOS ou ordinateur.

- Configurez votre adresse e-mail en renseignant vos paramètres IMAP/SMTP.

- Testez la communication avec d’autres utilisateurs Delta Chat ou toute adresse e-mail compatible.

En expérimentant Delta Chat, les utilisateurs participent à un effort collectif visant à repenser la communication numérique sous un angle plus libre et plus souverain.

🔗 En savoir plus : https://delta.chat/fr/

Partager cet article:

Laisser un commentaire