Écologie de la peur : repenser le lien, réapprendre à écouter le vivant

Une réflexion poétique et philosophique sur nos contradictions : comment la peur, la science et la voix humaine redessinent la frontière mouvante entre Humanité et Vivant.

Il y a dans la forêt une mémoire plus ancienne que toutes nos disciplines. Une mémoire qui circule dans l’air, dans les vibrations du sol, dans le silence après un cri. Cette mémoire, la science tente aujourd’hui de la déchiffrer à travers ce qu’elle appelle l’écologie de la peur.

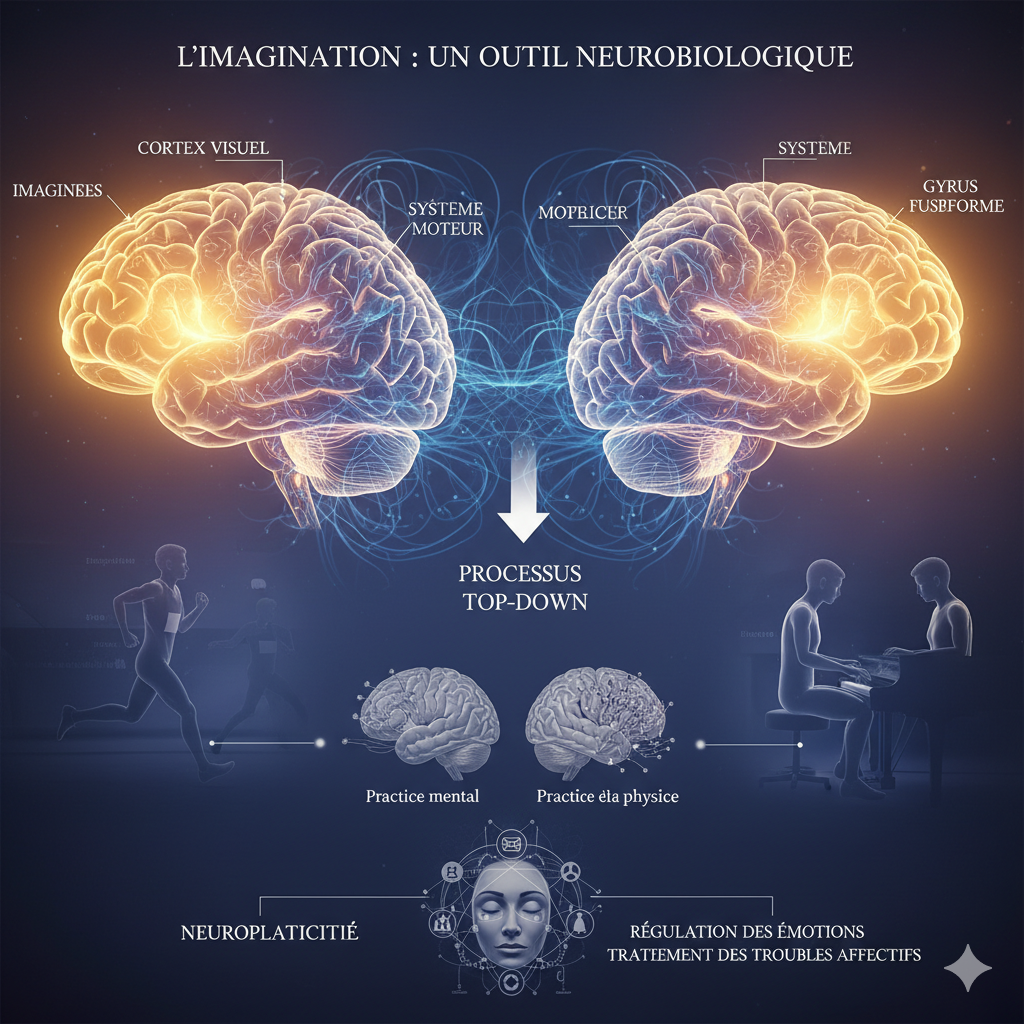

Cette jeune branche de la recherche explore comment la simple présence d’un prédateur transforme la carte invisible du vivant. Elle observe les réactions d’un écosystème tout entier à un frémissement, une odeur, une ombre. Une étude relayée par France Culture montre que les loups réagissent deux fois plus fortement aux voix humaines qu’à tout autre son. Même les aboiements ou les cris d’oiseaux les inquiètent moins. Cela signifie que notre voix — cet instrument du sens, du chant, de la parole — est devenue pour eux un signal de fuite. Ce fait, simple et bouleversant, en dit long sur la mémoire collective du vivant.

Je ne cherche pas à condamner la science. Je la vois comme un miroir précieux : celui qui, patiemment, essaie de comprendre ce que la vie fait lorsqu’elle se sent menacée. Pourtant, au cœur de cette observation, quelque chose manque encore : la conscience que l’observateur appartient au tableau qu’il décrit. L’humain observe la peur, mais oublie qu’il en est parfois la source. Nous continuons à penser “l’animal” comme un objet d’étude, alors qu’il est une altérité sensible, un regard qui nous mesure aussi.

Cette séparation — Humanité d’un côté, Nature de l’autre — façonne nos erreurs de perception. Nous croyons “protéger” la nature tout en continuant à la traiter comme un décor. Nous voulons “sauver” les animaux tout en les définissant selon leur utilité ou leur danger. Nous bâtissons des catégories pour stabiliser nos angoisses : “sauvage/domestique”, “utile/inutile”, “intelligent/instinctif”. Ces oppositions, pratiques pour penser, finissent par refermer le réel. Elles enferment la relation dans la propriété, la curiosité dans la peur.

Nos contradictions deviennent des miroirs. Nous voulons nous sentir proches du vivant, mais nous en restons séparés par nos langages. Nous admirons la forêt tout en la découpant pour la comprendre. Nous aimons les loups tout en voulant les éloigner. Nous sanctuarisons la nature, mais nous la vidons de relation. Et dans nos récits dominants — ceux que diffusent les grandes puissances économiques, les médias d’urgence, la peur du manque — la beauté du lien déjà présent se trouve souvent occultée. Le capitalisme de prédation ne s’enracine pas seulement dans l’exploitation : il s’enracine dans une *vision appauvrie du vivant*.

Le monde vivant ne se résume pas à des rapports de force. Il fonctionne comme une respiration relationnelle. La peur n’est pas qu’une réaction chimique : c’est une onde, un message qui circule. Le loup ne “craint” pas l’humain comme un ennemi ; il perçoit une fréquence perturbée, la mémoire d’un désaccord. La peur devient alors un langage, un souvenir en mouvement — celui d’un équilibre à retrouver.

Et cet équilibre, beaucoup d’humains le vivent déjà. Des chercheur·ses, des bergers, des artistes, des guérisseuses, des enfants, des peuples autochtones, des musicien·nes chantent avec les oiseaux, dialoguent avec les forêts, réinventent des modes d’attention et de cohabitation. Partout sur Terre, des alliances se tissent entre espèces. Des dauphins guident des pêcheurs, des loups apprennent à reconnaître les voix pacifiques, des arbres urbains respirent avec leurs gardien·nes. Ce tissu d’expériences forme la contre-histoire invisible : celle d’une humanité déjà reliée, déjà à l’écoute.

Notre problème collectif n’est pas l’absence de lien : c’est son invisibilisation. Le regard global, dominé par les puissances d’argent et les imaginaires de prédation, continue de raconter la Terre à travers le conflit, la menace et la perte. Il ignore les murmures de l’harmonie en train de naître. Il ne sait pas encore écouter ce qui fonctionne, ce qui guérit, ce qui se réinvente. Pourtant, dans la texture du monde, la coopération n’est pas l’exception : elle est la règle silencieuse.

Je plaide pour une science qui s’autorise à écouter, et pour une humanité qui ose chanter à nouveau. Une science poétique, dialogique, incarnée. Une écologie du regard, où comprendre ne signifie plus disséquer mais relier. Où la peur n’est pas l’opposé de la paix mais une messagère de transformation. Où la forêt devient une conscience partagée, un ensemble de voix — humaines, animales, végétales — qui s’accordent déjà, à chaque instant, dans la respiration planétaire.

L’écologie de la peur, revisitée, devient alors une écologie du lien. Une écologie lucide, qui reconnaît le réel des prédations économiques tout en honorant la beauté des résistances sensibles. Un champ de savoir et de soin où science et conscience cessent de s’opposer pour chanter ensemble la continuité du vivant.

Pour aller plus loin : France Culture — “Écologie de la peur : quand le loup a peur de nous” · Canis lupus · bioacoustique · ecology of fear (research overview) · intelligence symbiotique — Mouvement des Peupliers.

« Le vivant ne veut pas être compris. Il veut être écouté. Et déjà, partout, il répond. »

Partager cet article:

Laisser un commentaire