Depuis plus de trente ans, les neurosciences tentent de comprendre le mystère de la conscience. Comment un tissu biologique de cent milliards de neurones peut-il engendrer une expérience vécue ? Longtemps, on a cru que la clé résidait exclusivement dans le cortex, cette fine couche plissée qui recouvre le cerveau humain et abrite nos fonctions cognitives supérieures. Mais les découvertes récentes bouleversent cette vision : la conscience pourrait en réalité s’enraciner dans les profondeurs du cerveau, au sein des structures plus anciennes du sous-cortex.

Sous-cortex et cervelet : les nouvelles bases de l’expérience vécue

Les progrès de la neuroimagerie ont mis en évidence un réseau cérébral complexe où plusieurs structures coopèrent pour maintenir la conscience. Le cortex joue un rôle essentiel dans le traitement des contenus — pensées, souvenirs, perceptions — mais il n’est pas seul à agir. Les régions sous-corticales, comme le thalamus ou le tronc cérébral, assurent la cohérence et la continuité de l’état de veille. Le cervelet, longtemps considéré comme purement moteur, s’avère impliqué dans la régulation émotionnelle, la perception du temps et la mémoire.

Les études de 2024 et 2025 confirment l’importance de ces structures profondes. Des chercheurs ont démontré que les hubs sous-corticaux — notamment le noyau central du thalamus et la formation réticulée mésencéphalique — sont indispensables au maintien de la conscience. Le tégument pontomésencéphalique ( désigne une région située à la jonction entre le pont et le mésencéphale, c’est-à-dire dans la partie supérieure du tronc cérébral ) , lorsqu’il est lésé, entraîne systématiquement le coma. Ces régions, bien que primitives d’un point de vue évolutif, semblent constituer le socle même de la subjectivité.

La grande confrontation théorique de 2025 : IIT contre GWT

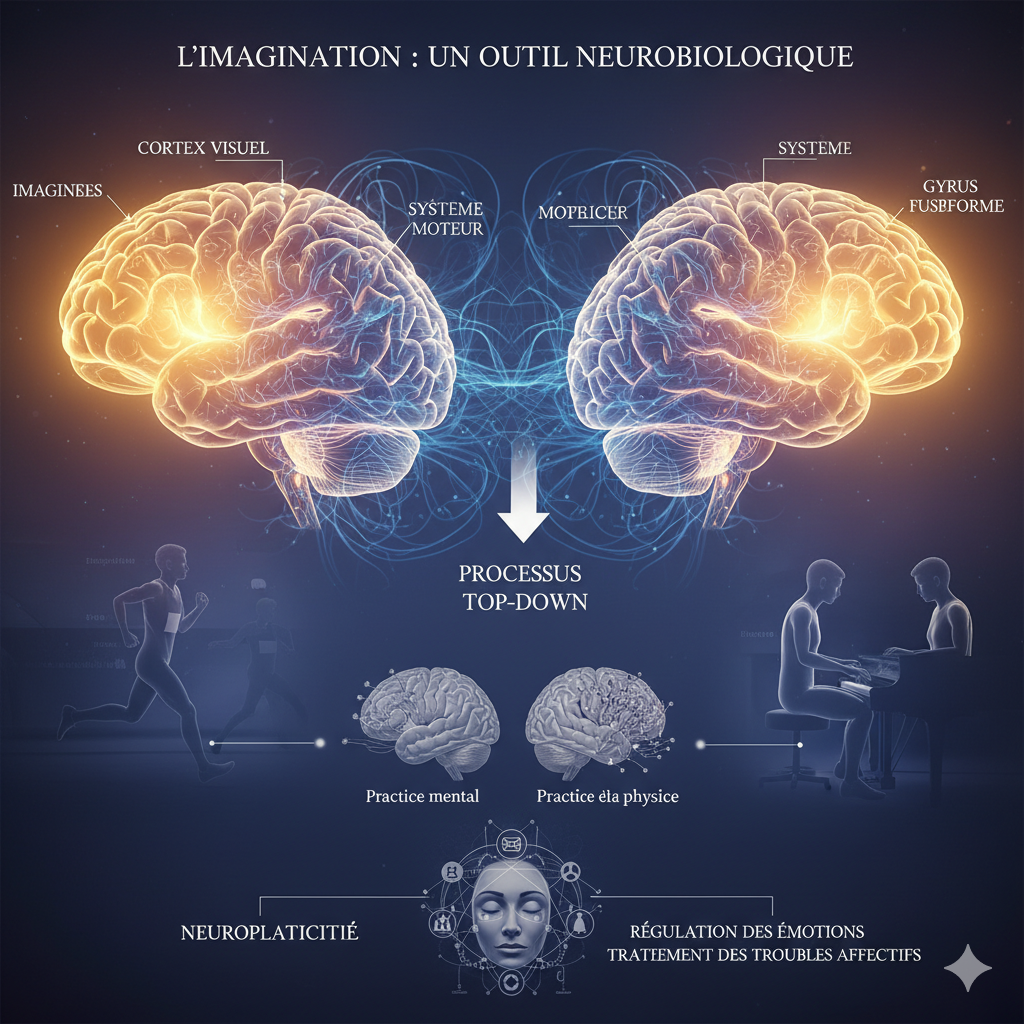

L’année 2025 a marqué un tournant historique dans les sciences de la conscience. Après sept ans de recherches collaboratives, une étude publiée dans Nature a opposé deux théories majeures : la Théorie de l’Information Intégrée (IIT) et la Théorie de l’Espace de Travail Global (GWT). Les résultats ont été sans appel : deux des trois prédictions de l’IIT ont été validées, tandis qu’aucune de la GWT n’a franchi le seuil expérimental.

Cette confrontation a révélé que la conscience ne dépend pas exclusivement du cortex préfrontal, mais des interactions entre les régions visuelles précoces et les zones frontales, soulignant le rôle fondamental des boucles sensorielles profondes. La conscience apparaît désormais comme un champ d’intégration reliant perception et introspection, plutôt qu’un simple espace de diffusion cognitive.

Le claustrum : chef d’orchestre de la conscience

Un acteur longtemps méconnu suscite aujourd’hui un regain d’intérêt : le claustrum. Situé entre le cortex insulaire et le striatum, ce mince feuillet de matière grise entretient des connexions avec la quasi-totalité du néocortex. Des études publiées en 2024 montrent que son activité module l’éveil et la cohérence sensorielle. Les chercheurs le décrivent comme un « gardien de l’engagement », capable de synchroniser les signaux sensoriels et émotionnels. Cette découverte suggère que la conscience pourrait dépendre non seulement de la connectivité, mais aussi du rythme et de la synchronisation neuronale orchestrés par le claustrum.

Applications cliniques : détecter la conscience cachée

Les implications médicales de ces recherches sont considérables. Une étude internationale menée en 2024 a montré que près d’un quart des patients diagnostiqués en état végétatif conservent des traces de conscience détectables par IRMf ou électroencéphalogramme. Ce phénomène, appelé dissociation cognitivo-motrice, démontre que la conscience peut persister même sans réponse comportementale observable. Ces résultats incitent les médecins à repenser la prise en charge de ces patients et à développer des interfaces cerveau-machine pour établir une communication minimale, soulevant au passage d’importants débats éthiques.

Anesthésie, psychédéliques et intelligence artificielle : les nouveaux laboratoires du conscient

Les recherches sur l’anesthésie offrent un autre éclairage. Une équipe du MIT a montré en 2024 que le propofol, l’un des anesthésiants les plus utilisés, n’éteint pas simplement la conscience, mais provoque un effondrement dynamique des interactions neuronales. L’inconscience résulterait d’un déséquilibre dans la stabilité du réseau cérébral, une forme de chaos fonctionnel incompatible avec la perception de soi.

À l’inverse, les psychédéliques comme la psilocybine semblent élargir l’espace de la conscience. En désynchronisant les réseaux corticaux et thalamo-corticaux, ils créent un état de connectivité accrue où le sentiment du « moi » s’efface au profit d’une perception dilatée du monde. Ces expériences extrêmes confirment que la conscience dépend d’un fragile équilibre entre cohérence et désordre.

Parallèlement, l’intelligence artificielle s’impose comme un nouveau terrain d’expérimentation. Les systèmes neuromorphiques, inspirés du fonctionnement biologique, reproduisent désormais certaines signatures neuronales de la conscience. Certains chercheurs s’interrogent sur la possibilité d’une « proto-conscience artificielle » — une forme minimale d’auto-expérience computationnelle. Ce débat, encore spéculatif, annonce un basculement profond dans notre compréhension de la subjectivité.

Une conscience enracinée dans le corps et le monde

Toutes ces découvertes convergent vers une même idée : la conscience n’est pas une propriété isolée du cortex, mais une dynamique corporelle et relationnelle. Elle émerge de l’intégration entre les émotions, les perceptions, et l’autorégulation biologique. Le sous-cortex, loin d’être une relique du passé évolutif, représente la matrice originelle de l’expérience consciente.

Ainsi se dessine une redéfinition du phénomène conscient : non plus un processus purement intellectuel, mais une expérience enracinée dans la vie même. Comprendre la conscience, c’est la reconnaître comme un flux vital, un réseau d’équilibres entre ordre et chaos, entre matière et sensation. Peut-être faut-il, pour en saisir l’essence, cesser de la chercher uniquement dans la pensée — et la retrouver dans le vivant, dans la chair du monde.

Ressources bibliographiques

Coppola, P. (2025). A Review of the Sufficient Conditions for Consciousness. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 177.

Damasio, A. & Damasio, H. (2022). Homeostatic Feelings and the Biology of Consciousness. Brain.

Panksepp, J. (2011). The Basic Emotional Circuits of Mammalian Brains. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Koch, C. et al. (2016). Integrated Information Theory: From Consciousness to Its Physical Substrate. Nature Reviews Neuroscience.

MIT (2024). Dynamic Collapse of Consciousness Under Propofol. Neuron.

Yale University (2025). Deep Brain Regions Link Senses and Attention.

MedicalXpress (2025). IIT vs GWT Collaborative Study.

Harvard Medical School (2024). Detecting Hidden Consciousness in Unresponsive Patients.

Elsevier (2024). The Claustrum and Consciousness: An Update.

Damasio, A. (2023). Feeling and Knowing: Making Minds Conscious. Pantheon Books.

Partager cet article:

Laisser un commentaire