INTRODUCTION

Redonner la parole à ceux qui l’ont perdue est l’un des grands défis des neurosciences et de la médecine moderne. En août 2025, une étude publiée dans la revue Cell par une équipe de Stanford dirigée par Erin Kunz et Francis Willett a démontré qu’il est désormais possible de décoder la parole intérieure – ce monologue silencieux que nous tenons avec nous-mêmes – à partir de l’activité du cortex moteur. Cette avancée marque une étape scientifique majeure, mais soulève aussi des interrogations éthiques inédites.

En France, environ 380 000 personnes vivent avec une paralysie sévère, qu’elle soit due à une sclérose latérale amyotrophique (SLA), à un accident vasculaire cérébral ou à un traumatisme. Pour elles, les solutions actuelles comme le suivi oculaire ou les claviers virtuels restent lentes et contraignantes. Les neuroprothèses vocales, en transformant directement l’activité cérébrale en mots, ouvrent une voie vers une communication fluide, rapide et naturelle. Mais à quel prix pour notre vie privée mentale ?

LES FONDATIONS SCIENTIFIQUES

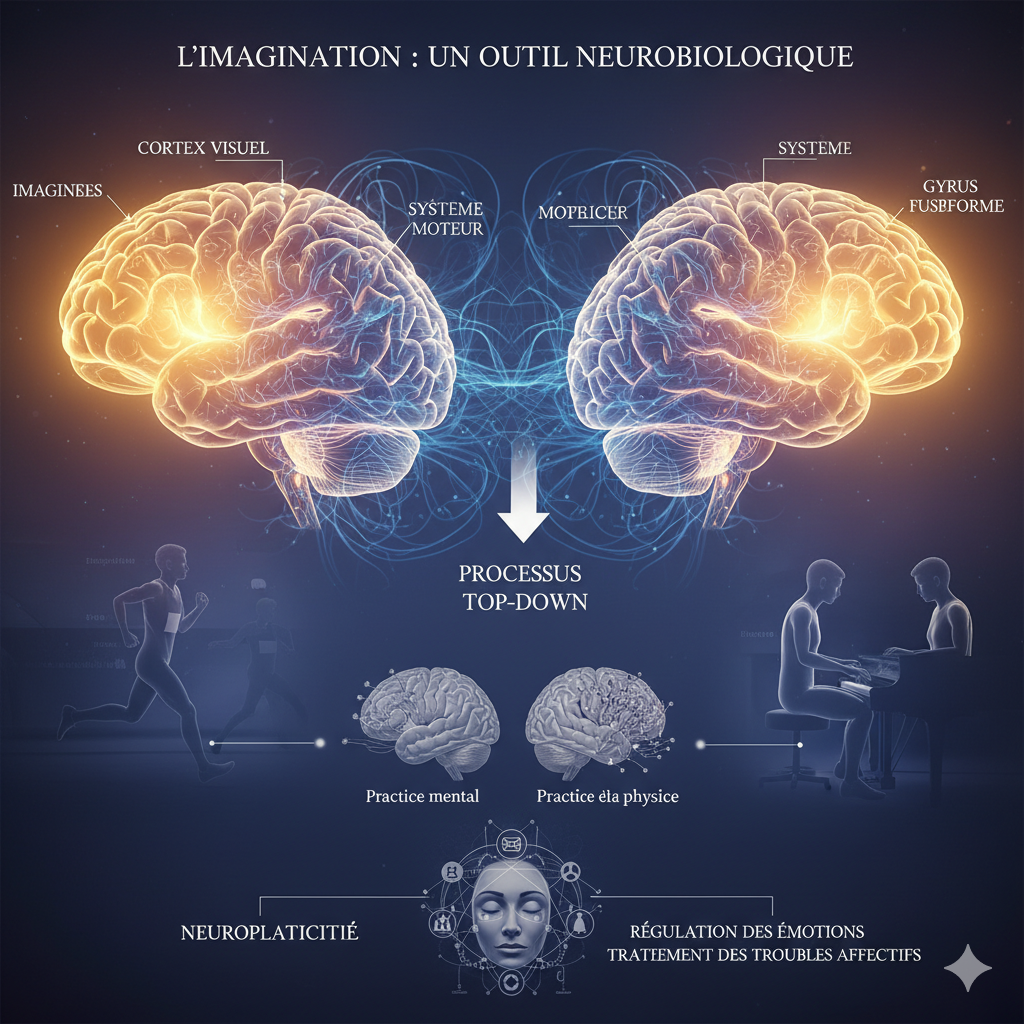

L’étude de Stanford repose sur l’implantation de microélectrodes intracorticales dans le gyrus précentral, zone du cortex moteur impliquée dans la production de la parole. Quatre participants, atteints de paralysie avancée, ont prêté leur cerveau à la science. L’activité neuronale enregistrée a été décodée par des algorithmes d’apprentissage automatique capables d’identifier les phonèmes, puis de reconstituer des phrases entières.

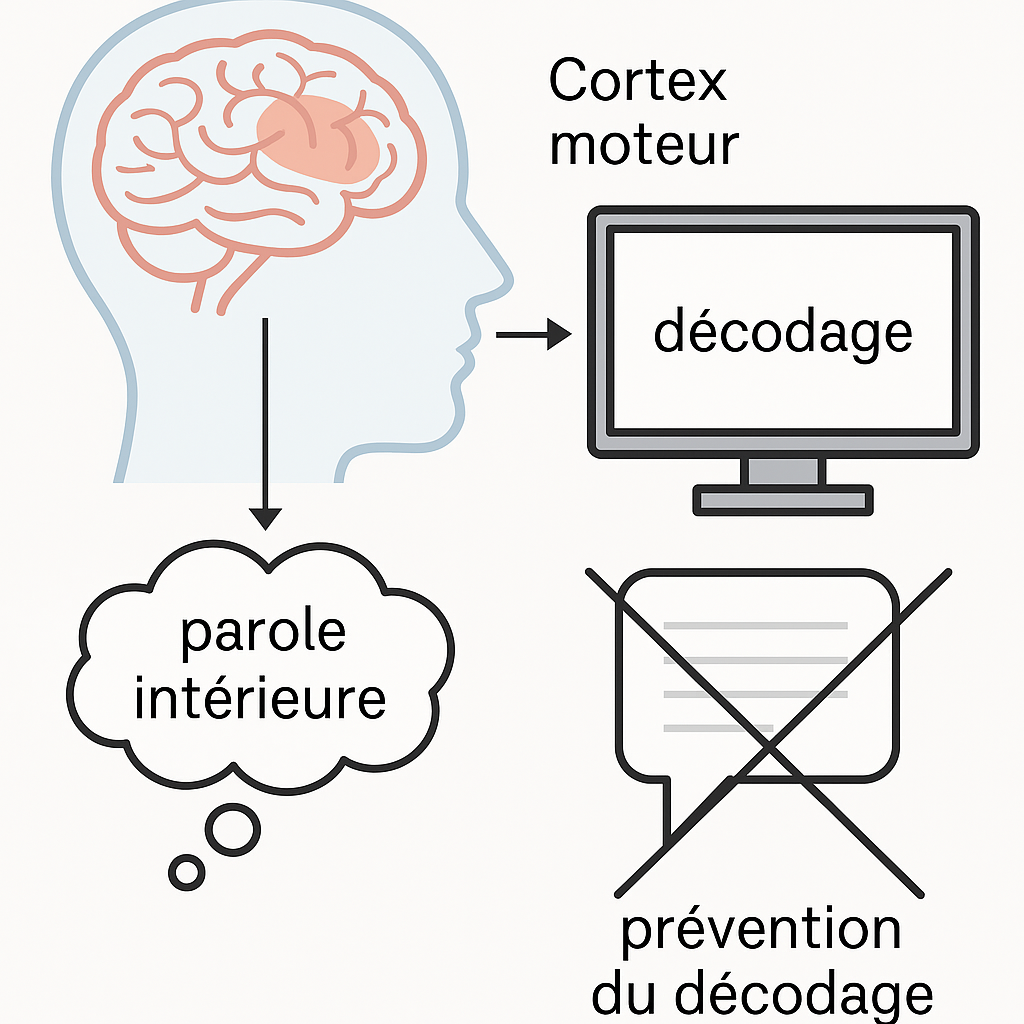

Les résultats sont spectaculaires : certains participants ont atteint jusqu’à 74 % de précision dans le décodage, avec la possibilité de puiser dans un vocabulaire de 125 000 mots en temps réel. Pour la première fois, la « voix intérieure » – imaginer dire une phrase sans bouger les lèvres – a été traduite en langage compréhensible.

L’un des points cruciaux de cette recherche est la démonstration que la parole intérieure, la parole tentée et la parole perçue (écoute ou lecture silencieuse) partagent un même code neuronal. Autrement dit, écouter un mot, le lire ou l’imaginer active des réseaux neuronaux similaires, bien que d’intensité différente. Cette découverte ouvre la voie à des neuroprothèses moins exigeantes pour les patients, qui n’auraient plus à fournir l’effort physique de tenter de parler.

LE CONTEXTE FRANÇAIS ET EUROPÉEN

Si les États-Unis dominent les annonces médiatiques, la France n’est pas en reste. À Grenoble, le centre Clinatec (CEA) développe depuis plus d’une décennie le dispositif WIMAGINE®. Contrairement aux implants pénétrants de Stanford, WIMAGINE® utilise des électrodes de surface posées sur la dure-mère, réduisant le risque d’infection et permettant un usage prolongé. Ce système a déjà permis à des patients paraplégiques de contrôler un exosquelette par la pensée, une prouesse technologique et clinique qui positionne la France à l’avant-garde.

D’autres initiatives européennes, financées par le programme Horizon Europe, explorent des alternatives moins invasives. L’université de Maastricht travaille sur une interface auditive insérée dans le conduit auditif, cherchant à miniaturiser et simplifier l’implantation. Ces approches témoignent de la diversité des voies explorées, entre performance maximale et sécurité biomédicale.

L’essor des collaborations internationales entre Stanford, Emory, Clinatec et plusieurs laboratoires européens dessine un paysage global où l’innovation est à la fois compétitive et coopérative.

UN CADRE ÉTHIQUE EN CONSTRUCTION

À mesure que la technologie progresse, les questions éthiques deviennent centrales. Décoder la parole intérieure soulève le spectre d’une violation de la vie privée mentale, voire d’une lecture non consentie de nos pensées. L’Union européenne, pionnière en matière de régulation numérique, s’empare du sujet.

En 2024, l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) a publié un rapport appelant à instaurer des « neurodroits » en France, inspirés du Chili, premier pays au monde à avoir inscrit ces droits dans sa constitution. L’idée est de garantir la liberté cognitive, l’identité personnelle, l’équité d’accès aux neurotechnologies et la protection des données neuronales.

Le RGPD, déjà applicable, classe les données cérébrales comme hautement sensibles. Leur traitement impose une analyse d’impact (AIPD) obligatoire et soulève des défis inédits : comment garantir que les pensées non destinées à l’expression ne soient pas captées ? Comment prévenir les risques de manipulation de la personnalité ou d’utilisation malveillante ?

Les chercheurs eux-mêmes prennent ces risques au sérieux. L’équipe de Stanford a mis en place deux mécanismes de protection : d’une part, l’entraînement d’algorithmes capables de distinguer la parole tentée de la parole intérieure, filtrant ainsi les pensées involontaires ; d’autre part, un mot de passe mental – « Chitty Chitty Bang Bang » – qui permet d’activer ou de désactiver volontairement le décodage. Ce système a atteint 98,75 % de fiabilité, offrant une solution simple et efficace pour protéger la vie privée mentale.

LES ENJEUX CLINIQUES ET SOCIAUX

Derrière la fascination scientifique, la finalité reste profondément humaine : redonner une voix à ceux qui en sont privés. Pour les patients atteints de SLA ou en locked-in syndrome, chaque mot exprimé représente une reconquête d’autonomie, un lien social retrouvé.

Mais l’accès à ces technologies pose des questions pratiques. Les implants intracorticaux restent coûteux et nécessitent des chirurgies lourdes, réservées à quelques centres spécialisés. Le développement d’alternatives moins invasives, comme WIMAGINE®, pourrait faciliter la diffusion clinique. Les coûts de fabrication et de suivi devront également être réduits pour permettre une accessibilité large.

Les délais de commercialisation restent incertains : les dispositifs sont encore expérimentaux, et il faudra plusieurs années avant que les autorités de santé (FDA, EMA, ANSM) n’autorisent leur usage courant. Toutefois, les progrès rapides laissent entrevoir une disponibilité clinique dans la prochaine décennie.

Au-delà des patients, la société devra se préparer à intégrer ces outils. Comment réguler leur usage pour éviter les dérives ? Faut-il réserver ces dispositifs au domaine médical, ou envisager des applications élargies (éducation, communication augmentée, justice) ? Le débat ne fait que commencer.

PERSPECTIVES D’AVENIR

L’avenir des neuroprothèses de la parole s’écrit déjà dans les laboratoires. Des recherches portent sur la possibilité de neuroprothèses bilingues, capables de décoder plusieurs langues, ou sur l’intégration de l’intelligence artificielle générative pour améliorer la fluidité du langage restitué. D’autres explorent des interfaces non invasives, combinant électroencéphalographie et IA avancée, pour atteindre un compromis entre performance et sécurité.

Au plan juridique, la révision de la loi de bioéthique française prévue pour 2025 pourrait intégrer des dispositions spécifiques aux neurotechnologies. L’UNESCO et l’OCDE poussent également pour la reconnaissance internationale des neurodroits, afin d’éviter une course technologique débridée sans garde-fous éthiques.

CONCLUSION

Décoder la voix intérieure n’est plus un fantasme de science-fiction, mais une réalité scientifique en construction. Entre promesse thérapeutique et défi éthique, ces neuroprothèses incarnent à la fois l’immense potentiel de l’alliance entre neurosciences et intelligence artificielle, et la nécessité d’un cadre protecteur pour l’humanité de chacun.

La révolution est en marche : elle donnera une voix à ceux qui l’ont perdue, mais elle nous oblige collectivement à définir les limites de ce que nous acceptons de rendre audible de notre esprit.

Sources:

- les détails scientifiques (précision, vocabulaire, cortex moteur) ;

- les initiatives françaises et européennes (Clinatec, WIMAGINE®, Horizon Europe) ;

- le cadre éthique et juridique (OPECST, RGPD, neurodroits, UNESCO) ;

- les enjeux cliniques et sociétaux (accessibilité, coûts, délais, patients concernés).

Partager cet article:

Laisser un commentaire